La Bosnie-Herzégovine est la quatrième étape du voyage à vélo que j’ai effectué en 2025 entre la France et la Grèce après l’Italie, la Slovénie et la Croatie.

Les étapes suivantes sont le Monténégro, l’Albanie, la Grèce… et la Turquie !

Sommaire

- L’arrivée en Bosnie-Herzégovine

- Squatter une maison en ruine

- Déluge dans les montagnes

- Mostar

- La nécropole de Radimlja, patrimoine de l’humanité

- Trahi par le GPS

- Info pratique – La Trans Dinarica : l’itinéraire de rêve pour les cyclistes

L’arrivée en Bosnie-Herzégovine

Après une petite semaine de pluies diluviennes, qui ont commencé en Italie et m’ont harcelé à travers la Slovénie jusqu’en Croatie, j’ai eu la chance d’avoir un temps magnifique pendant un jour et demi sur l’île de Pag. Mais depuis que j’ai quitté ce petit coin de rêve, je suis à nouveau assailli par des trombes d’eau.

A la petite frontière bosnienne que j’atteins en plein cœur des montagnes, le jeune douanier m’informe que la météo prévoit encore deux jours de fortes pluies. Je ne le sais pas encore mais elles dureront finalement une semaine.

C’est fou ce qu’une simple frontière peut changer les choses. En Croatie, je ne me suis pas senti spécialement dépaysé. Le pays a l’air développé grâce entre autres au tourisme, qui représente une manne financière importante.

Mais en Bosnie-Herzégovine, je n’ai pas du tout la même impression : je la trouve beaucoup moins développée que sa voisine croate. Ici, l’ambiance rurale est bien plus prégnante, et les villages me semblent restés figés plusieurs décennies en arrière. Les bolides de grandes marques allemandes tous plus onéreux les uns que les autres, si nombreux sur les routes croates, laissent la place en Bosnie-Herzégovine à des voitures beaucoup plus petites, beaucoup plus modestes et beaucoup moins rutilantes. En plus, il y a carrément de nombreuses épaves roulantes en circulation. Mais ce qui me marque le plus, c’est peut-être le nombre de maisons en ruine qui bordent les routes, vraisemblables vestiges de la guerre. Cette dernière a beau être terminée depuis trente ans, ces constructions délabrées font toujours partie du paysage.

Ici, ma nouvelle compagne depuis une semaine ne me lâche plus : cette pluie persistante redouble carrément d’intensité en Bosnie-Herzégovine. Elle transperce désormais avec une grande facilité tous mes vêtements techniques de cycliste itinérant. Pourtant censés être imperméables, ils s’avèrent être de véritables passoires : chaussures « protégées » par des guêtres, triple épaisseur de gants, surpantalon, double coupe-vent, ils laissent tous passer l’eau…

Du coup, le ciel sadique prend un malin plaisir à me cracher dessus de toutes les façons possibles : bruine fine et légère, fortes pluies à grosses gouttes, averses orageuses… Son imagination n’a pas de limites pour m’arroser et il me détrempe des pieds à la tête à longueur de journée. Et le puissant vent de face qui est désormais son allié achève la besogne en me congelant jusqu’aux os.

Ces conditions difficiles ne m’empêchent pas d’éprouver une certaine sympathie pour ce pays et ses habitants, car je ne cesse de penser à tous les massacres qui ont été perpétrés ici il y a trente ans. Les gens ont alors tellement souffert, parfois au-delà de l’imaginable, que je ne vais quand même pas me plaindre pour quelques gouttes de pluie.

Squatter une maison en ruine

Au soir de ma troisième journée dans le pays, je suis tellement mouillé que je décide de poser ma petite tente non pas en pleine nature, laquelle est pourtant propice au bivouac tellement elle est sauvage par ici, mais dans l’une de ces petites maisons en ruine qui bordent la route un peu partout.

En effet, depuis ma dernière nuit dans une auberge, cela fait deux jours que je trempouille dans mes guenilles imbibées. Dormir sous un toit, même abandonné, évitera à ma tente de prendre l’eau, et cela me permettra également de faire sécher mes vêtements pendant la nuit. Car si je devais remettre ces fringues détrempées demain matin à la sortie de mon duvet chaud et douillet, elles me réfrigèreraient aussitôt, et reprendre la route par zéro degré ainsi accoutré ne serait vraiment pas une partie de plaisir.

C’est ainsi qu’au milieu de nulle part, sur l’une de ces petites routes de montagnes où presque jamais personne ne passe, je finis par trouver mon bonheur. Il s’agit d’une petite maisonnette abandonnée, dont la façade est toute taguée.

A l’intérieur, il ne fait pas bien chaud avec ce vent fort qui circule, les portes et les fenêtres ayant disparu depuis longtemps. L’avantage de ce gruyère, c’est que l’air qui s’y balade devrait permettre à tous mes vêtements de sécher pendant la nuit. Toujours voir le verre à moitié plein. Pour l’occasion, j’utilise mon vélo polyvalent en mode étendoir.

A l’intérieur, tout est dévasté : le sol est jonché de briques et de tuiles en miettes, mais aussi de détritus de toutes sortes, notamment des cadavres de bouteilles cassées et de canettes, sans compter quelques excréments desséchés que je soupçonne être d’origine humaine. Je ne perds pas trop de temps à réfléchir à cette question et, après avoir fait un ménage minimaliste à l’aide d’un morceau de tuile cassée, je monte ma tente dans le recoin qui est à la fois le moins sale et le plus abrité possible du vent, lequel traverse continuellement ma nouvelle maison, entre l’ouverture de la porte et celle d’une fenêtre.

Après avoir enfilé des vêtements secs et dévoré un plat de pâtes chaudes, je me surprends à constater que lorsqu’on vit dans un certain dénuement, un petit rien peut se transformer en véritable luxe : cette maisonnette en ruine qui, après avoir longtemps servi de squat est devenue un véritable repoussoir, je la vois plutôt, moi, comme un petit palace qui va me permettre de passer enfin une nuit bien au sec. Quand on est trempé et frigorifié huit heures par jour, un petit taudis qui abrite devient vite un luxe appréciable.

Dans ces montagnes reculées, il n’y a aucun réseau et je n’arrive donc pas à joindre ma petite femme, qui commence à me manquer sérieusement, pour lui donner ma position et lui dire que tout va bien. Nous avons discuté de cette éventualité avant mon départ : je lui avais bien dit que si un jour elle n’avait pas de nouvelles de moi, elle ne devrait pas s’inquiéter. Car s’il devait y avoir un problème grave, elle en serait forcément informée par quelqu’un, que ce soit les autorités ou quiconque d’autre. A cet effet, je porte toujours sur moi ses coordonnées de façon très accessible.

Malgré tout, je sais pertinemment qu’elle va passer la nuit à s’inquiéter alors que pour moi finalement, tout va bien. Cela m’empêche de trouver le sommeil malgré la fatigue due au pédalage de la journée si bien qu’au milieu de la nuit, je décide de me lever pour aller marcher sur la route située non loin. Je m’y retrouve à déambuler dans le noir absolu, car l’épais plafond de nuages absorbe la moindre lueur provenant de la lune et des étoiles : aucune once de lumière céleste ne peut parvenir jusqu’à moi. Sous une bruine fine et mouillante, je marche sur cette route d’un noir d’encre à la recherche d’un peu de réseau que je ne trouverai jamais. Je pense très fort à elle et je sais qu’elle pense très fort à moi mais la modernité n’ayant pas poussé jusqu’ici, l’absence de réseau ne me permettra pas de lui donner des nouvelles rassurantes avant demain.

Quelques heures plus tard au petit jour, il me suffira de rouler trois ou quatre kilomètres pour accrocher brièvement un peu de réseau et la rassurer par messages.

Déluge dans les montagnes

Une poignée de kilomètres plus loin, mon GPS me fait quitter le bitume routier pour un petit chemin sauvage montant dans les cailloux. La journée est l’une des plus pluvieuses depuis le début du périple, le chemin est boueux et ses innombrables pierres particulièrement glissantes. Le GPS m’indique que je vais devoir affronter dix kilomètres de montées, et donc de galères vu la météo exécrable, avant de retrouver enfin une route asphaltée.

Ce chemin monte tellement et les pierres sont si glissantes que je dois régulièrement pousser mes cinquante-quatre kilos de vélo. Je n’ai jamais progressé aussi lentement. Il pleut toujours autant, le paysage est complètement bouché par la brume qui m’entoure, et je suis trempé et gelé. J’ai tellement mais tellement hâte d’en finir avec ces dix kilomètres pour retrouver enfin un peu de bitume.

Quand mon GPS m’indique enfin que je vais rejoindre la route, la réalité s’avère tout autre : il n’y a pas le moindre bitume autour de moi, juste ce tortionnaire de petit chemin qui continue encore et toujours à perte de vue derrière l’horizon. Il serpente à travers la montagne puis traverse des bouts de forêts et des plaques de neige. Il fait froid et un brouillard de plus en plus épais m’entoure. Il se lève bien un peu de temps en temps mais le plus souvent, je n’y vois pas grand-chose. Les conditions sont vraiment difficiles et pourtant, je n’ai pas de quoi me plaindre tant que je ne vois aucun ours amaigri après plusieurs mois d’hibernation surgir du bois pour me débouler dessus.

C’est le moment que choisit l’écran de mon téléphone pour faire des siennes. Ça m’est déjà arrivé une fois avec un téléphone précédant, au cours d’une rando humide (décidément) en montagne : l’écran avait subitement changé de couleurs en tirant sur un vert, un rose et un bleu un peu fades, avant de rendre définitivement l’âme à cause de l’humidité. Je réalise donc que si ça se reproduit ici, je n’aurai plus de GPS. Et même s’il n’y a un vague croisement que tous les deux ou trois kilomètres sur ce chemin désespérément isolé, sans GPS, je finirai forcément par me perdre.

Depuis que j’ai quitté la route, je n’ai aperçu, même au loin, aucune maison, aucune route, aucun poteau électrique, bref, aucun signe de vie humaine. Pas le moindre. Si mon téléphone-GPS me lâche, je n’aurai plus aucun moyen de sortir de ces montagnes. Il ne me restera plus qu’à me réfugier sous ma tente, qui finira forcément par prendre l’eau à un moment ou à un autre avec tout ce qui tombe. J’ai bien de quoi manger pour deux jours car j’ai toujours deux sachets lyophilisés en réserve ainsi que du riz, mais je ne vois vraiment pas comment je pourrai sortir d’ici sans GPS et sans personne alentour pour m’aider, sauf improbable coup de chance.

Je retire donc immédiatement mon téléphone de la petite sacoche soi-disant étanche dont la vitre plastifiée me permettait jusque-là de voir mon chemin sur l’écran, et je le mets dans l’une de mes quatre grandes sacoches étanches de porte-bagages. Il pleut tellement que pendant l’opération, l’eau a le temps de pénétrer dans la sacoche. Je décide de ne plus penser à l’hypothèse d’un décès de mon téléphone-GPS : pour l’instant, il fonctionne donc tout va bien. S’il rend l’âme, il sera toujours temps d’aviser…

Avant de l’enfermer à peu près au sec, je regarde bien le parcours qui m’attend dans les prochains kilomètres en essayant de mémoriser les croisements à venir, et la route qu’il faudra prendre alors, puisque je n’aurai plus l’écran sous les yeux.

Le temps ne passe pas vite et les kilomètres défilent lentement. De temps en temps, afin de vérifier ma route, j’enlève mes trois paires de gants imbibées pour attraper mon téléphone du bout de mes doigts trempés, ce qui n’arrange pas son problème d’humidité. Mais comme toutes mes affaires sont mouillées, je n’ai aucune possibilité de m’essuyer les mains. Je vérifie juste que je suis toujours sur le bon itinéraire et je range rapidement ce petit appareil qui est désormais mon meilleur ami, à l’intérieur de ma sacoche mi-sèche, mi-humide, et en croisant les doigts qui sont tout fripés.

Au moment où je repense à ces ours affamés que je n’ai toujours pas croisés, ce qui me rappelle au passage que la situation peut toujours être pire, trois ou quatre chiens me fondent dessus en aboyant. Leurs copains arrivent peu à peu et ils finissent par être sept. En approchant, tous aboient à m’en péter les tympans, pourtant, aucun n’entre dans ma bulle d’un bon mètre de diamètre. J’essaie de les amadouer mais rien n’y fait. Ils n’ont pas l’air bien méchant mais leurs aboiements persistants et très sonores sont insupportables. Il y en a surtout un qui de toute évidence ne m’aime pas du tout car il aboie en boucle, et c’est celui qui s’approche le plus souvent de mes mollets dodus. Il me suivra pendant plus d’une demi-heure sans jamais arrêter d’aboyer. Impressionnant.

Pour la première fois du périple qui sera aussi la dernière, je m’affale par terre. Trop occupé à surveiller ces canidés déchaînés vociférer derrière moi, je n’ai pas vu une grosse pierre contre laquelle bute ma roue avant, et je m’effondre comme un gros étron au milieu de tous ces cailloux. Sans gravité mais décidément, sale journée.

Au final, je mettrai cinq heures et demie pour faire dix-neuf misérables kilomètres avec mon vélo et rejoindre enfin une petite route bitumée, certes défoncée mais tellement salvatrice. A titre de comparaison, un marcheur moyen parcourt entre vingt-cinq et trente kilomètres dans le même laps de temps ! J’ai beau être un adepte des sports de grande endurance et donc habitué à ce type d’efforts longs et difficiles, je n’ai pas le souvenir d’avoir vécu une journée d’activité sportive aussi exigeante physiquement et dure moralement de toute ma vie.

A la fin de ce chemin démoniaque, il ne me reste plus qu’une vingtaine de kilomètres jusqu’à Mostar, avec essentiellement des descentes en perspective. Toutefois, par sécurité, je ne les dévale pas à fond car tout est mouillé, aussi bien le bitume que mes freins. Je n’attends donc pas le dernier moment pour freiner, et je commence à les actionner bien avant chaque virage, histoire de ne pas terminer cette magnifique journée au fond d’un ravin alors que le plus dur est enfin passé.

La route est inondée dans le premier petit village que je traverse, où quelques voitures garées trempent dans l’eau jusqu’au milieu des roues. Quand mon vélo se hasarde à rouler dans ces immenses flaques, mes pieds se retrouvent totalement immergés jusqu’aux chevilles à chaque coup de pédale, mais qu’importe finalement puisqu’ils sont déjà tout fripés depuis des heures.

Mostar

Lorsque j’arrive enfin au paradis, Mostar, je décide de prendre une chambre dans une petite auberge familiale aux prix modiques, carrément pour trois nuits. La météo ne prévoit en effet aucune amélioration au cours des prochains jours, excepté une brève éclaircie pendant quelques heures le lendemain. Inutile de remonter sur mon vélo au petit matin pour revivre des galères comme celles d’aujourd’hui. Trois nuits dans un lit confortable avec une couette propre, ainsi que deux jours de repos ne me feront pas de mal. Je repartirai le troisième jour tout frais et reposé, avec un moral en béton…

La propriétaire de l’auberge, Inga, se montre extrêmement accueillante si bien qu’en trois jours, nous avons le temps de sympathiser.

En me mettant au lit pour ma première nuit à Mostar, je savoure la douceur des draps propres qui glissent contre ma peau, si adoucie par ma première douche depuis trois jours. Et quand je repense à la nuit précédente que j’ai dû passer au milieu d’immondices dans un nid à rats, je considère que la petite auberge chaleureuse d’Inga vaut largement un hôtel douze étoiles.

Le lendemain de mon arrivée, elle me demande non pas si ça va bien mais si ça va mieux. Sa question me surprend un peu car je ne lui ai jamais dit que ça n’allait pas. Elle m’avoue alors qu’elle a eu très peur en me voyant arriver dégoulinant la veille, tellement j’avais l’air dévasté par la fatigue. Et elle insiste bien sur l’apparence épuisée que j’avais alors : les joues creuses et le tour des yeux noir, paraît-il ! Je suis sidéré d’entendre ça car de mon point de vue, j’étais tellement heureux d’arriver dans son auberge chauffée et conviviale, après la journée si difficile que je venais de vivre, que je ne pensais vraiment pas dégager une image de moi aussi pitoyable. Elle ajoute qu’en rentrant chez elle, elle a même fait part à son mari de son inquiétude sur mon état de santé ! Et moi qui pensais être souriant, cool et détendu…

Qu’est-ce que ça fait du bien de flâner dans les rues sans avoir rien à faire ! Rien, c’est vite dit : avant de partir à la découverte de cette ville-martyre, je dois quand même m’acquitter de mes tâches habituelles à chacune de mes escales en ville : faire une lessive manuelle de mes vêtements sales et boueux, recharger les batteries de tous mes appareils (téléphone, appareil photo, caméras, batterie externe…), faire sécher ma tente au milieu de ma petite chambre etc. Mais ensuite, déambuler tranquillement dans les ruelles de Mostar s’avère vraiment régénérant. Je profite des seules minutes de la semaine où un peu de soleil se fraiera un petit passage entre les nuages dans le ciel de l’Herzégovine, pour faire quelques images de la ville, avant le retour au galop de la pluie et de la pénombre.

Certains bâtiments de Mostar comportent toujours des trous d’obus au milieu de façades criblées de balles. La guerre qui a fait rage il y a plus d’un quart de siècle, dans cette ville aux profondes divisions ethniques, a laissé des cicatrices qui sont toujours visibles un peu partout aujourd’hui.

L’ambiance de la ville est assez difficile à décrire. D’une part, je la trouve lourde, avec ses habitants qui ne discutent guère entre eux et ne semblent même pas savoir rire. Ils se croisent et se côtoient mais ils ne dégagent aucune chaleur entre eux. D’autre part, je trouve à Mostar un côté hypnotique et fascinant qui m’attire irrésistiblement : je ne sais pas trop pourquoi mais j’aime cette ville. Je ne suis qu’un voyageur de passage donc bien sûr, ce ressenti très personnel ne vaut que pour moi. La réalité, c’est que de l’avis de tous, habitants comme experts, il suffirait aujourd’hui d’une petite étincelle pour que la situation explose à nouveau entre bosniaques musulmans, croates catholiques et serbes orthodoxes, qui se partagent la ville. Certains observateurs se demandent même, non pas si de nouveaux affrontements vont survenir, mais quand…

L’immense croix érigée en 2000 par les catholiques sur les hauteurs de la cité, vécue comme une véritable provocation par les non catholiques en général et les musulmans en particulier, n’a fait qu’ajouter de l’huile sur ce feu qui ne s’est jamais vraiment éteint malgré trente ans de paix. Souvent considérée comme un symbole de domination religieuse, cette grande croix est également perçue par beaucoup comme un obstacle à la réconciliation entre les différentes communautés.

Objectivement, je dois dire que lorsqu’on lève la tête vers les montagnes depuis Mostar, on ne peut vraiment pas rater cet énorme symbole religieux…

La veille de mon départ, Inga frappe à la porte de ma chambre. Toujours aussi souriante, elle m’offre une part du gâteau qu’elle vient de réaliser. Elle est passionnée de pâtisserie et ce gâteau aux fruits rouges est aussi élaboré qu’un vrai gâteau de pâtissier. Elle l’a fait à l’occasion de l’anniversaire de son mari. Pauvre homme : alors qu’il ne me connaît même pas, le voilà obligé de partager ce succulent dessert avec moi !

L’un des objectifs de mon périple, c’était de faire des rencontres. Ayant lu beaucoup de témoignages de voyageurs à vélo selon lesquels ils étaient parfois l’objet d’une grande attention et d’une grande générosité de la part des habitants des Balkans, j’espérais avant mon départ que je connaîtrais le même sort. Et je me disais que si c’était le cas, il faudrait que je puisse remercier ces habitants pour leur accueil, mais je ne savais pas comment faire : impossible d’emporter sur mon vélo des bouquets de fleurs où des bouteilles de vin à offrir.

J’avais alors pensé à un symbole de la France mondialement connu : la tour Eiffel. J’ai donc acheté sur Internet quelques dizaines de petites tour Eiffel bleues en porte-clés.

Pourquoi bleues ? Je n’en sais rien, toujours est-il qu’elles ne sont pas lourdes et ne prennent aucune place sur mon vélo. En d’autres termes, le petit cadeau idéal.

Inutile de dire que lorsqu’Inga m’offre une part de cette pâtisserie haut-de-gamme qui me change radicalement de mes pâtes quotidiennes au réchaud, je m’empresse de lui donner en retour, ainsi que pour l’ensemble de son accueil, l’une de ces petites tours Eiffel bleues. Elle a alors la même réaction que tous les gens à qui j’en offre une : elle marque d’abord un bref étonnement avant d’éclater de rire avec moi, puis de me remercier chaleureusement.

Ce n’est pas grand-chose bien sûr mais c’est une petite marque de reconnaissance sincère qui me tient à cœur, et que je destine à tous les gens que je rencontre au cours de ce périple et qui me donnent un coup de main quelconque. Et c’est vrai que ce modeste souvenir, qui fait systématiquement son petit effet, nous permet toujours de passer un bon dernier moment ensemble juste avant de nous quitter.

Après deux jours entiers de remise à neuf, je reprend gaiement la route. Il pleut toujours abondamment et sur ces routes bosniennes inondées, les nombreuses voitures qui me doublent dans les flaques à la sortie de Mostar m’arrosent à tour de rôle. Les conditions sont pourtant moins difficiles qu’il y a trois jours même si, avec ces paysages aquatiques, j’ai quand même une impression de déjà-vu.

La nécropole de Radimlja, patrimoine de l’humanité

Dans les Balkans, quelques milliers de stecci sont éparpillés dans la nature. Les stecci, ce sont des pierres tombales médiévales monumentales. On en trouve un peu partout : dans les forêts, dans les champs, le long des rivières… Avec 60.000 spécimens, c’est la Bosnie-Herzégovine qui en compte le plus.

Pour la première fois depuis je ne sais plus combien de jours, la pluie baisse soudain d’intensité au moment précis où je passe à hauteur de la nécropole de Radimlja, classée par l’Unesco au patrimoine de l’humanité. J’en profite pour y faire une brève halte et me balader dans ce cimetière impressionnant tout droit sorti du Moyen-Âge.

Trahi par le GPS

Komoot est un excellent GPS vélo. La plupart du temps, il m’emmène soit sur des petites routes très peu fréquentées, soit carrément sur des petits chemins déserts à travers la nature. Ces endroits sont parfois si isolés que j’ai alors l’impression d’être arrivé au bout du monde. C’est tout ce que j’aime. Mais parfois aussi, je dirais peut-être une fois par semaine, Komoot est subitement et inexplicablement atteint de folie. Et dans ces moments-là, il peut m’emmener absolument n’importe où.

Ce jour-là donc, après avoir roulé trois bonnes heures après Mostar sur ces routes et chemins perdus à travers les bois, je finis par me retrouver en pleine campagne. Les nuages sont toujours aussi noirs et le ciel ne cesse de pleurer des torrents. Mon itinéraire se poursuit sur un petit chemin inondé qui rétrécit de plus en plus. Il traverse des champs si verts qu’à l’évidence, ils ne connaissent pas l’existence du mot sécheresse.

A un moment, Komoot m’indique qu’il faut tourner à gauche mais il n’y a en réalité aucun croisement. Pourtant, le GPS est précis au mètre près. Je décide donc de tourner quand même à gauche comme il l’indique et de rouler dans l’herbe du vaste champ qui se trouve là, tout en suivant exactement le tracé de l’itinéraire GPS sur mon écran. Car au fond de moi, je pense que le chemin finira sans doute par réapparaître un peu plus loin. Mais au bout de quelques centaines de mètres, toujours rien, sauf un fossé bordé par un talus qui me barrent tous les deux la route. N’ayant pas le choix, je fais demi-tour.

La pluie n’arrête toujours pas de tomber, mon GPS m’a planté, je suis complètement perdu et le coin est désert, sans personne pour m’aider.

Je reviens donc sur mes pas jusqu’à ce que je retrouve un chemin carrossable. Là, mon cerveau ramolli ne me propose pas de meilleure idée que d’attendre sous la pluie, ce que je fais donc comme un misérable. Au bout d’une dizaine de minutes et comme souvent depuis le début du voyage, la chance choisit son camp. Mais pour une fois, c’est le mien !

Un homme arrive en effet dans ma direction, abrité sous un parapluie rosâtre qui égaye un peu la grisaille ambiante. Il est accompagné d’un chien qui semble tout content de me voir alors que nous ne nous connaissons pourtant pas.

Après avoir gratifié ce monsieur du traditionnel dobar dan (bonjour), je lui demande la direction de ma prochaine étape, la ville de Trebinje. Avec une grosse voix et dans sa langue à couper au couteau, il se lance dans un monologue auquel je ne comprends pas un traitre mot.

Pourtant, il a une vraie envie de m’aider et grâce aux gestes qu’il fait pour accompagner ses explications, je finis par comprendre que je dois aller tout droit jusqu’à un bled inconnu nommé Mosko ; puis tourner à droite et continuer droit devant jusqu’à Trebinje.

Faute de GPS, je suivrai ses indications et en fin de journée, j’aurai la double surprise, d’une part d’arriver à Trebinje sans encombre et d’autre part, de rouler les derniers kilomètres sous… quelques rayons de soleil !

Moralité : il vaut toujours mieux écouter les conseils incompréhensibles d’un inconnu bosniaque, que faire confiance au plus moderne des GPS.

Le lendemain, le soleil décide d’honorer ma dernière matinée dans le pays en me gratifiant de sa présence. Alors bien sûr, il ne restera qu’une petite heure et demie avant de repartir au galop se cacher derrière les nuages, une pluie vengeresse lui succédant immédiatement, mais ce bref moment de lumière me permet enfin de voir un peu à quoi ressemble la Bosnie-Herzégovine !

Mais maintenant, direction le Monténégro…

Info pratique – La Trans Dinarica : l’itinéraire de rêve pour les cyclistes

La Trans Dinarica est un itinéraire cycliste qui relie les pays des Balkans occidentaux en traversant une superbe chaîne de montagnes, les Alpes Dinariques. Ce parcours a été conçu pour permettre aux cyclo-voyageurs qui s’aventurent par là de découvrir tout le patrimoine local : naturel, culturel, gastronomique…

Cet itinéraire passe par des villages, des forêts, des montagnes, ou encore par la mer. Il alterne entre routes bitumées très peu fréquentées et chemins de terre en pleine nature. Il traverse des parcs nationaux et des sites classés au patrimoine de l’humanité par l’Unesco.

Tout au long du parcours, on découvre l’hospitalité des habitants des Balkans ainsi que les paysages à couper le souffle de cette superbe région méconnue, en plein cœur de l’Europe. Bref, quand on roule sur la Trans Dinarica, on en prend plein les yeux et on se sent une âme d’aventurier !

La pépite : le site Trans Dinarica

La carte suivante montre sommairement le parcours de la Trans Dinarica (copie d’écran extraite du site Trans Dinarica).

En cliquant pays par pays, ce site propose également de nombreux itinéraires alternatifs : rejoindre le parcours depuis les grandes villes, faire des détours pour aller visiter des sites intéressants à proximité, etc.

A titre d’exemple, c’est l’un de ces détours que j’ai utilisé pour traverser l’île de Pag, qui s’est avérée l’un des plus beaux endroits visités lors de ma « Trans Europa » !

Le lien : Trans Dinarica

La distance totale de la Trans Dinarica approche les 6.000 kilomètres, et son dénivelé positif les… 100.000 mètres !

Les pays traversés sont la Slovénie, la Croatie, la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro, l’Albanie, la Macédoine du Nord, le Kosovo et la Serbie.

Pour se procurer le parcours précis ainsi que sa trace GPS, ce que j’ai fait, il suffit donc de se connecter au site officiel : Trans Dinarica.

Bien sûr, ce n’est pas gratuit mais ce n’est pas très cher non plus et surtout, cela vaut tellement le coup : si, comme moi, vous êtes un.e cycliste amoureux.se de la nature, alors le rapport qualité-prix de ces packs est carrément exceptionnel. On traverse des endroits tellement natures, isolés et sauvages sans jamais se perdre que ça vaut largement la peine, selon moi, de s’offrir ces packs.

A l’inverse, l’itinéraire de la Trans Dinarica traverse peu de villes. Aussi, si vous êtes attiré.e par les grandes métropoles, ces packs ne vous conviendront peut-être pas : privilégiez alors plutôt les itinéraires Eurovélo (lire plus bas), qui seront beaucoup plus adaptés à vos goûts citadins (capitales, monuments, musées, hébergements etc).

Pour résumer, la Trans Dinarica a plutôt tendance à fuir les zones touristiques et notamment la côte Adriatique, avec ses stations balnéaires souvent prises d’assaut, pour s’enfoncer dans les montagnes beaucoup moins fréquentées. Contrairement à Eurovélo, qui ne dévie à peu près jamais des itinéraires touristiques.

On peut se procurer le pack de la Trans Dinarica pour les huit pays à un tarif à mon avis avantageux (à partir de 90 euros), ou bien choisir un pack par pays (de 8 à 23 euros selon le pays). Le lien : se procurer le pack de navigation de la Trans Dinarica.

Remarque : au cas où vous vous posiez la question, aucun lien de ce blog n’est sponsorisé. Je ne perçois donc aucune commission, que vous cliquiez ou non !

En préparant votre périple à vélo, si vous vous interrogez sur la Trans Dinarica, n’hésitez pas à me poser vos questions dans la rubrique « commentaires » (votre @dresse mail ne sera pas publiée, contrairement à votre question qui le sera avec un léger décalage, généralement de quelques heures) : c’est avec plaisir que j’essaierai d’y répondre 🙂

Les itinéraires Eurovélo

Beaucoup plus connus que la Trans Dinarica encore confidentielle, les itinéraires Eurovélo ont fait leurs preuves depuis longtemps. Au nombre de dix-sept à ce jour, ils sillonnent l’Europe du Cap Nord à Malte, et de l’Irlande occidentale aux confins de l’Orient.

L’esprit est de constituer un réseau cohérent de grands itinéraires cyclables européens, en connectant les capitales et les grandes villes du continent. Le patrimoine naturel et culturel est mis en valeur tout en favorisant le tourisme durable.

Enfin, la sécurité des usagers est toujours prise en compte. Ainsi, les routes doivent être balisées et continues. Elles doivent également éviter les routes à fort trafic. Elles combinent donc pistes cyclables et routes secondaires, voire chemins balisés.

Le principal inconvénient, c’est que peu de ces routes Eurovélo sont totalement terminées.

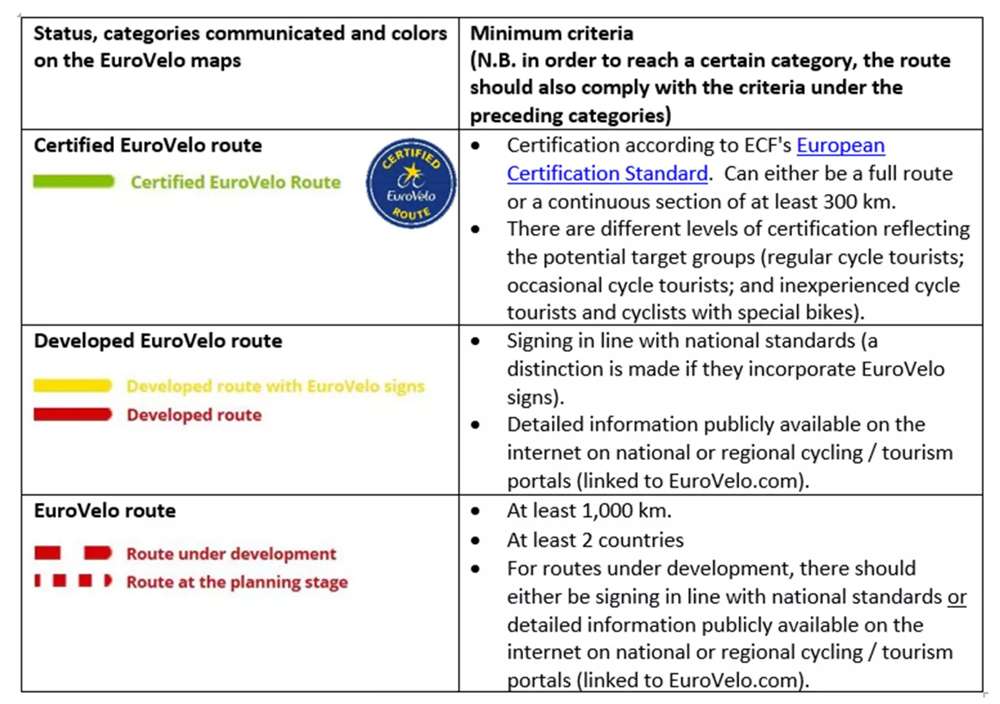

Je suis attentivement l’évolution de certaines d’entre elles depuis cinq ans et pourtant, rien n’a bougé : elles en sont toujours au même stade (en général l’un des trois stades en rouge sur le tableau suivant) selon le site Eurovélo lui-même. Aucune évolution en cinq ans !

Percevoir les fonds européens, c’est bien, mais les utiliser pour procéder aux aménagements promis, ce serait mieux !

J’enfonce un peu le clou : Eurovélo existe depuis 1995 mais trente ans plus tard (au 27 octobre 2025), une seule route est entièrement terminée ! Il s’agit de l’Eurovélo 19 : la route cyclable de la Meuse (1.050 km). Et cinq autres sont (enfin) à un état d’avancement supérieur à 90% :

- Eurovélo 1 : côte Atlantique (10.650 km !)

- Eurovélo 12 : Mer du Nord (7.250 km)

- Eurovélo 14 : lacs et rivières d’Europe centrale (1.150 km)

- Eurovélo 15 : le Rhin (1.450 km)

- Eurovélo 17 : le Rhône (1.000 km)

Une seule route terminée en vingt ans, et cinq autres qui ne sont plus très loin de l’être, sur dix-sept routes en tout (les n° 16 et 18 n’existant pas encore), ce n’est quand même pas énorme. Bien sûr, il ne faut pas non plus cracher dans la soupe : ces dix-sept routes ont au moins le mérite d’exister, et Eurovélo reste un superbe projet pour les voyageurs à vélo.

Les étapes précédentes :

Les étapes suivantes :